Il faut que je vous parle d’Une saison de coton. Il faut que vous sachiez que ce livre existe, et il faut que vous le lisiez. Je l’ai découvert il y a deux semaines grâce à un article de Dominique Conil dans Mediapart, et je me le suis procuré dès que j’en ai eu l’occasion à la Librairie Greenwich de Rennes que j’affectionne pour la qualité de son fonds et de ses conseils.

Il s’agit de la première édition d’Une saison de coton: trois familles de métayers de James Agee, illustré par les photographies de Walker Evans, depuis sa rédaction en 1936. Reportage de commande pour le magazine Fortune, ce court texte est à l’origine du fameux Louons maintenant les grands hommes des mêmes auteur et photographe, livre culte sur les 8 millions de métayers de la Cotton Belt américaine, paru en France chez Terre Humaine et dont j’avoue avoir ignoré jusqu’ici l’existence. Refusé par Fortune, le manuscrit de l’article d’origine n’est réapparu qu’en 2013, sous cette forme brute, dense, et terriblement belle traduite l’automne dernier par les éditions Christian Bourgois.

Une vision du journalisme et de la société.

«La lente et régulière destruction est chose plus facile à voir chez une femme presque belle»

«(…) si la vie d’un métayer est aussi terrible que la description qui a pu en être faite – et elle est pire –, la violence révélera son visage maléfique de manière moins frappante, essentielle et complète dans les épreuves de ceux qui sont les plus maltraités que dans ce goutte-à-goutte régulier de détails quotidiens qui oblitère les vies mêmes de ceux qui sont relativement “bien” traités».

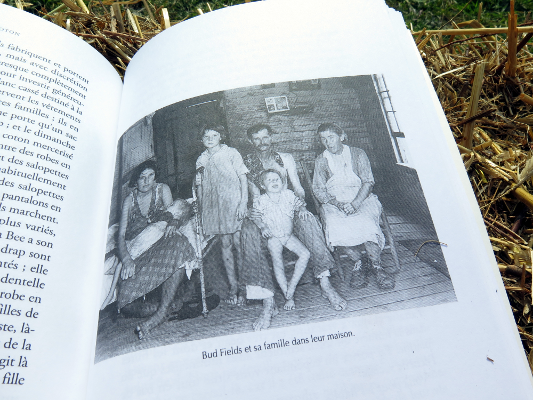

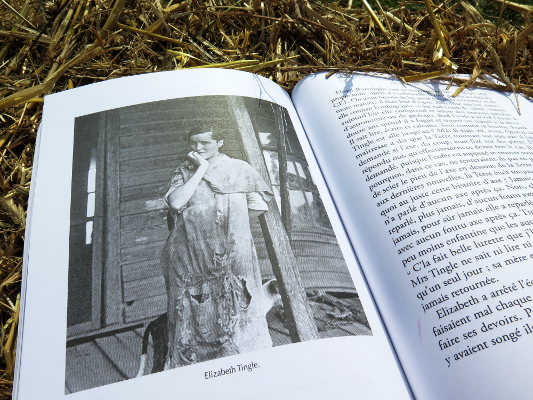

De son séjour de quelques semaines en Alabama chez trois familles de métayers du coton, James Agee nous livre autant un récit saisissant du quotidien de ces familles dont la pauvreté est extrême qu’une vision du journalisme, presque une profession de foi, en affirmant son refus de donner dans le scandale ou le voyeurisme, en ne relatant pas son expérience intime parmi ces hommes et ces femmes pour au contraire laisser une place grandiose aux faits. Sa description simple, quasi photographique de l’univers des familles Field, Burrough et Tingle parle d’elle-même, s’épargne de longs discours engagés ou dénonciateurs, laissant l’accumulation impitoyables des détails s’exprimer sans faire de concession au pathos.

Cette peinture méthodique, minutieuse des conditions de vie des métayers blancs, par son objectivité et son réalisme cru, suscite chez le lecteur l’indignation qui sous-tend de façon si consciente l’écriture, et qui est sous-jacente dans le regard porté par le journaliste. Loin d’être un observateur neutre, Agee laisse transparaître sa révolte et sa colère par l’orchestration éminemment rationnelle de sa description, traitant de façon systématique tous les besoins vitaux de ceux dont il parle (l’abri, la nourriture, les vêtements, l’éducation, les loisirs, etc.), et par la puissance de son écriture poétique.

« Une civilisation qui pour quelque raison que ce soit porte préjudice à une vie humaine, ou une civilisation qui ne peut exister qu’en portant préjudice à la vie humaine, ne mérite ni ce nom ni de perdurer. Et un être dont la vie se nourrit du préjudice imposé aux autres, et qui préfère que cela continue ainsi, n’est humain que par définition, ayant beaucoup plus en commun avec la punaise de lit, le ver solitaire, le cancer et les charognards des mers.»

L’on pense évidemment à Jack London et au Peuple d’en bas, sa plongée une trentaine d’années plus tôt au cœur de l’East End londonien qu’il surnommera l’Abîme. Il y a bien sûr loin entre London et Agee, ce premier étant plus proche du journalisme gonzo que de la distance sensible prise dans Une saison de coton. Pourtant, face à ce que Agee dénonce comme un «terrorisme» indirect des propriétaires et une société qui est un «mélange vertigineux de féodalisme et de capitalisme tardif», on retrouve chez l’un comme chez l’autre la même amertume, la même rancœur envers la civilisation. «La civilisation a centuplé le pouvoir de production de l’humanité et, par suite d’une mauvaise gestion, les civilisés vivent plus mal que des bêtes, ont moins à manger et sont moins bien protégés de la rigueur des éléments que le sauvage inuit, dans un climat bien plus rigoureux», conclut Jack London en 1902, déjà.

«C’est un repas très important, surtout pour Floyd qui doit gravir la pente particulièrement rude du matin, un matin qui dure huit heures. Il y a toujours du café: noir comme du charbon, grossier, amer, limoneux, brûlant.»

De tous les aspects du quotidien abordés, celui de la nourriture est l’un des plus frappants. Lorsqu’il évoque le sujet de la malnutrition, de l’absence totale de variété dans les repas composés de gras de porc et de maïs pour l’essentiel, James Agee procède à un inventaire impitoyable des mets ingérés, puis à une prise à partie du lecteur sommé d’imaginer les effets dévastateurs pour la santé d’une telle invariable récurrence, jour après jour, des mêmes repas pauvres et gras. Il nous démontre à quel point, pris un par un, tous les éléments de ces vies ne sont pas aussi violents ou horribles que l’on pourrait le croire a priori. L’ignominie réside dans leur inéluctabilité, leur répétition monotone, dans l’horizon bouché et le cercle vicieux. Ce constat méthodique de l’inexorabilité d’une multitude de moindres maux est une véritable chape de plomb qui tombe sur le lecteur comme pour mieux le confronter sans intermédiaire à la dureté de ce Sud.

La déshumanisation.

« Le bois de pin, son grain poli par la tempête, grisé par la tempête, paraît à l’œil aussi acéré qu’une lame de rasoir, et plus beau encore que de la soie moirée; une réalité que ne voient pas ceux dont les pieds nus balayent ses sols et dont les corps vivent leur vie parmi les fragiles cartes qu’il dresse contre les excès du temps et dont il emprisonne les vies. »

Cette implacabilité frappe d’autant plus fort que la plume d’Agee est poétique et que sa sensibilité s’exprime dans un lyrisme puissant qui trouve sa place dans les portraits des hommes, femmes et enfants, dans la peinture de leurs maisons ou des champs de coton. La beauté de l’écriture rend presque insupportable la misère décrite et, par contraste, réverbère de manière plus saisissante encore ces vies écrasées par le travail, la pauvreté et la chaleur. La douce mélopée des voies basses et graves entrecoupées de silence, au creux de la main l’éclosion douce des fleurs de coton dont s’écoule le labeur physique dans les champs, quand l’on sent que «ça s’affaisse, que ça rompt, que ça casse», s’imprègnent en nous au fur et à mesure des pages, nous entraînent sans rémission dans un univers fermé, replié sur lui-même. Agee sait nous envelopper de moiteur, nous emmener avec lui dans «le silence du repos sépulcral, dans la profondeur abyssale de la nuit rurale, des gens qui travaillent.» Parfois, comme à nos dépens, il se fait caustique, ironique, et sa description de Moundville, localité la plus proche est en soi un petit chef-d’œuvre. Grinçante, juste, naturelle, elle révèle parmi d’autres dans le livre le talent d’un grand auteur américain qui parvient en quelques lignes à peine à planter un décor et une ambiance, comme il esquisse en deux mots un portrait frappant, gravant au burin l’empreinte des mots sur les photographies de Walker Evans.

«Charles a quatre ans. S’il avait du génie il aurait de la chance, car son terreau psychologique est riche en douleur fertilisante. Comme il semble probable qu’il soit d’une intelligence en dessous de la moyenne, sa situation est simplement pitoyable».

L’on ressort d’Une saison de coton empreint d’un constat terrible, atroce, qui est celui de la déshumanisation d’une population. L’indigence et l’ignorance de ces gens peu ou mal scolarisés, l’éloignement de leur ferme, les astreignent à l’isolement, les coupent de la communauté, même celle des églises baptistes ou méthodistes. Agee, dans une annexe sur les Noirs – dont il affirme avec raison que, dans les mêmes conditions, ils sont souvent encore plus pauvres, détestés et maltraités – ne peut s’empêcher la comparaison entre l’atonie des white trashes et la naissance du jazz, «le plus distingué des arts lyriques américains de leur époque».

« Comme beaucoup de gens qui ne savent ni lire ni écrire, il manie les mots avec une économie et une beauté maladroites,comme s’il s’agissait d’animaux de trait labourant une vaste terre difficile »

Pour ces métayers blancs, que les propriétaires ne considèrent «ni tout à fait comme des êtres humains ni exactement comme [leurs] mules», dont «tout le poids de l’existence réside dans le travail», la vie est assujettie à ses fonctions biologiques minimum. Il est effrayant de voir à quel point la pauvreté, la misère crasse qui colle à la peau, cantonne l’homme à ses besoins les plus primaires que sont la nourriture, l’abri et le vêtement, et éteint chez lui toute capacité à s’extraire de sa condition ou à s’en abstraire du moins par la pensée, par l’émotion, par la capacité à se projeter dans un avenir ou un ailleurs. «Cependant l’organisme humain a la vie tenace et il s’adapte de façon miraculeuse. Au cours de ce processus d’adaptation, il est parfois contraint de sacrifier plusieurs fonctions secondaires, comme la capacité de réfléchir, de ressentir des émotions, ou de percevoir quelque joie ou vertu dans le fait de vivre; cependant, il vit.» Il vit, oui, mais au prix de son apathie, de son incapacité à s’émerveiller et à percevoir la beauté.

L’actualité et la nécessité de lire.

«Les Tingle ne sont plus capables d’envisager l’existence une saison à la fois, ni même un jour à la fois: désorganisés, engourdis, animés en de brefs sursauts, ils flottent dans leur vie comme on dérive sur l’eau, une heure après l’autre: ils ne savent jamais vraiment, par exemple, qui préparera le prochain repas ni quand. La pauvreté est la cause de leur indifférence; leur indifférence les enfonce encore plus profond dans la pauvreté; entre eux, les maladies circulent aussi librement que les cochons dans le jardin: et ainsi se poursuit la mutuelle reproduction, en une régulière dégénérescence.»

Cette perte d’emprise sur la vie, j’ai pu la constater cet été en Inde, ou 363 millions de personnes vivent en dessous d’un seuil de pauvreté dont la barre est placée tellement bas que même les habitants vivant au-dessus sont la plupart incroyablement pauvres. En marchant dans la rue, en passant des heures assis sur les quais de gare au milieu d’une foule grouillante, en arpentant les villes de tailles moyennes, on constate très rapidement que beaucoup n’ont pas les moyens de penser au-delà du prochain repas. Dans ces conditions, comment réfléchir, comment évoluer, comment aimer? Comment échapper au venin du serpent qui se mord la queue?

Une saison de coton évoque peut-être les Etats-Unis des années 30, mais la description révoltante du quotidien d’une population pauvre n’a rien perdu de son actualité. Les semences F1 d’aujourd’hui, qui accroissent la dépendance du cultivateur aux semenciers comme Monsanto, causent endettement, ruine et vagues de suicide, notamment en Inde. Nous ne sommes pas loin des métayers d’Agee endettés par leur loyer et le remboursement à leur propriétaire de l’engrais et des vivres pour l’hiver. En 1936, la pellagre – scorbut des cultivateurs de maïs –, aujourd’hui les cancers dus aux pesticides. Ce qui peut-être un peu moins visible de nos jours dans la Cotton Belt s’est déplacé ailleurs dans le monde, en direction de l’Asie et l’Afrique, délocalisant une grande partie la pauvreté et l’exploitation.

«Il est propriétaire de terres plus ou moins vastes, cultivées par des métayers et semées de coton, et son but consiste à gagner un maximum d’argent. Ici, comme ailleurs, de manière invariable et inévitable, cela implique de faire du mal à des êtres humains, au-delà de la simple intention bonne ou mauvaise d’aider un peu ou de nuire profondément(…)»

Ici, comme ailleurs, comme aujourd’hui.