« Vivre dans les jungles revenait à ôter le masque que nous contraignaient à porter les sociétés policées. Les hobos semblaient dire ce qu’ils pensaient et faire ce qui leur chantait. Les gens paraissaient avoir un appétit certain pour la violence inhérente à ce genre d’attitude quand ils la voyaient au cinéma ou à la télévision. Mais quand ils la cherchaient au fond d’eux-mêmes, beaucoup, comme moi, refusaient de la voir. »

« Je me mis en route. De jour comme de nuit, il y a quelque chose d’effrayant dans les gares de triage. Peut-être est-ce parce que ce sont des inventions humaines mais qu’on y trouve pratiquement aucun homme. Il y règne une atmosphère d’abandon. » Métal du bruit et des odeurs, désert des terrains vagues, clôtures électriques, dépôts en périphérie des villes. Lent défilement des trains de fret, interminable succession de wagons que l’on contemple depuis le quai d’une gare de banlieue, un passage à niveau en rase campagne, la balustrade d’un viaduc au-dessus des voies. Fascination pour l’immobilité trompeuse de ces lieux de transit traversés par la secousse du mouvement, « nostalgie de la liberté » éprouvée à la vision de ceux qui partent, qui embarquent sans se retourner.

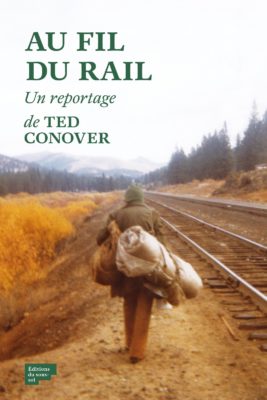

Les trains, aux Etats-Unis, évoquent autant le mythe de la conquête de l’Ouest et l’essor économique que les hobos nés de la Grande Dépression. Resquilleurs, trimardeurs qui brûlent le dur d’un état à l’autre, collectionnent les travaux journaliers, ces derniers incarnent aux yeux de Ted Conover, alors étudiant en anthropologie, un défi romantique à la société formatée dans laquelle il évolue et où il suffoque. « Overdose qui m’avait poussé à quitter la fac pour faire du bénévolat : conscience de classe, concurrence et esprit de clocher semblaient être la règle dans ma petite université de Nouvelle-Angleterre. Peut-être l’idée de vivre avec des hobos m’apparaissait-elle comme un moyen d’échapper aux limites des us et coutumes de ma propre classe sociale, de prendre du recul vis-à-vis de moi-même. Peut-être était-ce le défi consistant à voir si ma personne délicate et biberonnée à la fac pourrait s’en sortir dans leur dure réalité. » En 1980, à 22 ans, se pensant aguerri par une traversée du pays à vélo et une expérience d’aide sociale dans les quartiers pauvres de Dallas, il décide d’expérimenter le mode de vie des vagabonds du rail.

Excitation du premier train attrapé au vol. Poésie du rail, de la géographie qui s’élargit et enfin fait sens, de « l’espace comprimé au sein du temps fixe de la journée ». Exploration de l’attente, abandon forcé de l’impatience inhérente aux modes de vie contemporains. Découverte, loin de la présumée « fraternité du rail », d’une triste solitude, de règles sociales différentes, de la méfiance, de la difficulté à questionner sur leur passé les compagnons de route rencontrés au hasard des gares ou à se lier d’amitié avec eux. Peur des « bouledogues », les flics du rail. Réticences transformées en de nouvelles habitudes : les sandwiches dénichés dans les bennes des restaurants, les croix en néons des missions de charité de l’Eglise, les repas de l’Armée du salut, les bons alimentaires, les douches collectives des refuges. Observation de la différence entre le road-trip en vélo, qui « laisse entendre que votre état de délabrement physique est temporaire, que vous voyagez pour le plaisir et que vous avez un plan », et le vagabondage qui modifie le regard des autres et vous transforme en fantôme, en indésirable.

Obnubilé au début de l’expérience par la vraisemblance de son apparence de hobo et sa volonté de se fondre parmi eux, Ted Conover appréhende peu à peu une réalité différente de celle qu’il projetait sur eux et prend conscience du fossé entre son univers d’étudiant issu d’une famille aisée et le monde qu’il explore : jungles urbaines, campements éphémères peuplés de canapés défoncés, de cabanes en tôles ou en pneus, de réchauds de fortune, de radios bricolées raccordées à des batteries récupérées. Une marge qui existe, fluctue, de façon plus ou moins visible selon les décennies, constituée d’une constellation mouvante de personnes et de lieux, en bordure d’un monde qui n’a conscience que de sa partie émergée, mais qui réprouve et punit de plus en plus le vagabondage. « Se débarrasser de cette sensation d’être quelqu’un de l’extérieur, un étranger qui n’avait pas sa place dans ce monde, était essentiel pour acquérir cette tranquillité d’esprit et d’attitude qui ferait que les hobos me percevraient comme l’un des leurs. »

L’immersion, pourtant, effraie le jeune homme qui exprime régulièrement un besoin quasi viscéral de ressentir la distance entre lui et les hobos. Peur, soulagée par le sentiment de la réversibilité de sa situation qui le différencie des trimardeurs, d’une contagion, d’une absorption, d’une disparition. Nécessité de se laver, de téléphoner en PCV, d’entrer dans un lieu public et de discuter sur un pied d’égalité avec une bibliothécaire, pour se prouver que cela reste possible. Malgré les citations de Kerouac, London et Orwell, références évidentes, le lecteur ne devra chercher dans Au fil du rail ni le rythme fiévreux du premier, ni la gouaille et la verve du second, ni engagement politique marqué. Il ne s’agit pas ici de s’inscrire dans l’héritage du tall tale et de ses « fables pleines de prouesses et d’exploits servies à n’importe quelle occasion sans tenir compte de l’identité de l’interlocuteur » ou dans un journalisme engagé. Le récit undercover de Ted Conover procède plutôt à une mise en perspective d’un monde par rapport à un autre et, d’une certaine façon, éclaire autant le mode de vie des hobos que celui des étudiants américains des années 80, fils de bonne famille et propres sur eux.

Ted Conover ne tente pas de se départir de son appartenance à une classe sociale relativement aisée et écrit pour ses pairs, cherchant souvent à expliquer, parfois de manière didactique, la réalité de hobos dont la liberté est intrinsèquement une forme de pauvreté, ou encore à comprendre leur refus de travailler de façon stable. L’on trouve, en filigrane, le portrait d’une société obsédée par l’apparence, la réussite matérielle, la propreté des surfaces lisses et sans vagues, confiante dans la représentation politique et la justice de son pays, paniquée à l’idée de poux ou choquée que l’on déchire la page d’une bible de poche pour rouler une cigarette. « Or, l’esprit était différent sur le rail. Ici, on n’était pas une unité du système de production — c’était à peine si l’on faisait partie du système économique — et la vie était plus propice à l’observation, à la réflexion et à la discussion. » La réalité des brutalités de la police (légitimée avant l’expérience de l’immersion par un probable manque de respect de l’incriminé), le racisme omniprésent, l’exploitation des travailleurs mexicains clandestins, les files d’attente devant Western Union, l’imbroglio bureaucratique des demandes d’aides sociales, introduisent dans le texte une multitude de « peut-être ».

« Pour comprendre les hobos, en d’autres termes, vous devez assimiler l’idée que les gens ne peuvent pas toujours faire ce qu’on leur demande. Peut-être vous dit-on de trouver un emploi, mais il n’y en a pas. Peut-être revenez-vous d’une guerre insensée pour que l’on vous dise de continuer comme si rien ne s’était jamais passé. Peut-être habitez-vous un petit réduit dans une petite pension et passez-vous vos journées à ne rien faire. Le découragement et le dégoût viennent alors facilement. Beaucoup de carrières de hobos ont commencé lorsqu’ils ont dit à la société : “Tu peux pas m’virer — je démissionne !” »

La préface de Ted Conover, écrite en 2001, affirme qu’aujourd’hui les hobos ont quasiment disparu — les trains se sont modernisés, le transport intermodal s’est développé avec les containers, le personnel ferroviaire et les citoyens devenus intolérants envers les contrevenants à l’ordre et la sécurité les dénoncent plus certainement. Les hobos d’autrefois, travailleurs « dépossédés » auraient été remplacés par les « punks, écologistes radicaux et autres jeunes révoltés », « resquilleurs qui voyagent pour le plaisir ». Les Road Dogs ne sont pas, et c’est tant mieux, les chômeurs ambulants de la Grande Dépression. Mais l’écho de la revendication primordiale de « la liberté de choix — l’idée, réelle ou pas, que “je vivrais comme ça même si je n’étais pas obligé” » et du refus d’un monde étriqué et cadré par le travail que l’on distingue clairement dans les discours de hobos rapportés par le journaliste, résonnent toujours sur les rails et dans les rues. Il suffit de tendre l’oreille.

Trailer Road Dogs 4TH from The 4th Dimension on Vimeo.

Lire aussi Les Road Dogs, vagabonds aventureux (Mediapart, avril 2016).