« La fourrure sentait le musc, la charogne et la brume. »

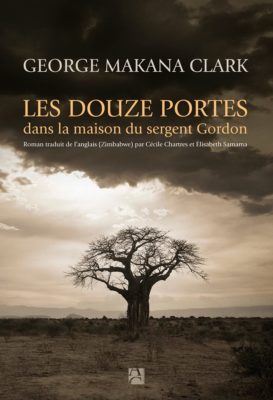

Roman fascinant qui détone parmi les parutions étrangères de la rentrée, Les douze portes dans la maison du sergent Gordon de George Makana Clark fait indéniablement partie de ces livres qui impriment leur marque dans notre imaginaire.

George Arents Collection, The New York Public Library. « The Hippopotamus. »

Tout commence par un récit. Ou plutôt, par le récit d’une histoire, une histoire qui naît en enfer, dans les profondeurs de la terre, là où tous les corps ont la couleur du cuivre que l’on extrait et où le temps est aboli. Une histoire de guérilla le long d’un fleuve, une histoire qui évoque les images d’Apocalypse Now, les bombardements au napalm, les hélicoptères, les éclaireurs, les herbes hautes sur les rives boueuses. Une histoire de fantômes-conteurs, de vieil acajou et de carillons, de femmes qui puisent l’eau et d’une rivière Innommable.

« Mais parfois les fins vont et viennent à l’insu de l’histoire. »

Faut-il vraiment planter le décor ? Esquisser le synopsis ? L’on hésiterait, tant la toile est plus large que son cadre. Disons simplement que vers la fin des années 1960, la Rhodésie devient le Zimbabwe, au terme d’une guérilla menée contre un gouvernement minoritaire. Présentons un homme, le sergent Gordon, qui vient de mourir, et dont les épisodes de la vie vont nous être contés à l’envers, de l’enfer de la mine de cuivre au tout début, bien avant la naissance.

Dans ce récit à l’envers, l’on ne cherche pas à savoir ce qui va advenir, mais plutôt à deviner ce qui a été. Pourtant, au-delà du point d’interrogation que dessine l’inévitable secret de la genèse, l’on se questionne surtout sur le pourquoi et le comment. Y a-t-il un sens dans cette chronologie inversée, y a-t-il un lien, un fil ? Tandis que le conteur remonte le temps vers les origines, le lecteur ne peut s’empêcher faire des allers-retours, de rebrousser chemin vers le présent, cherchant à valider les indices, tendant l’oreille vers les échos et guettant les réminiscences.

« Aux tremblements de terre se substitueraient d’incessantes frappes de roquettes qui fissureraient le kopje sacré, révélant les squelettes accroupis des ancêtres du village. »

J’ai d’abord pensé aux Douze portes comme à une sorte de Feu des origines à rebours. Mais, alors qu’Emmanuel Dongala traçait l’itinéraire reliant l’époque du mythe à celui des trains et du saxo de Coltrane, sous la plume de George Makana Clark les temps se mêlent, et le cycle se fond dans la ligne. Souvent, le narrateur rêve, et à son éveil l’on glisse avec lui. On se laisse emporter, envoûter, et l’on s’éloigne des images initiales, très loin du point de départ du récit. Il se dégage quelque chose d’atemporel de cette course d’un présent qui est le nôtre à un passé qui se révèle.

Au cours des pages émergent des images récurrentes, qui ne sont pas les réponses évidentes que l’on cherche mais dans lesquelles réside le sens, peut-être, et la poésie, certainement. Des motifs brodés réapparaissent au fil de la trame, variations cousues chaque fois d’une façon différente, déformées par le regard du sergent Gordon qui rajeunit, un regard qui ne connaît pas encore le futur. Nous, nous savons, au tout du moins nous croyons savoir.

« Depuis toujours, ces femmes réunifiaient la vallée grâce à leurs légendes. Sans elles pour faire le lien, les criquets nomades ne pondraient plus leurs œufs qui provoquaient l’arrivée des pluies, la rivière se tarirait et la vallée deviendrait une fournaise où les lieux sacrés se déformeraient, déconstruisant le monde. »

Entre ces infimes variations se déroule le récit, au bord duquel l’on ramasse les clés semées une à une presque innocemment par le conteur, dans un roman où rien ne l’est. Des clés dispersées, à la fois évidentes et dissimulées, dont on se saisit dans l’intention de revenir sur ses pas et de tourner les pages à l’envers, pensant que peut-être elles ouvrent l’une des douze portes de la maison du sergent Gordon. Car il y a bien sûr douze façons, et douze chapitres pour entrer dans l’histoire, pour en devenir à son tour le dépositaire – lorsqu’elle s’invite, lorsqu’elle se fait esprit qui sans égard pour la volonté du conteur prend possession de lui, lorsqu’elle se fait corps que le conteur essore et tente de dompter sans jamais la faire tout à fait sienne, puis lorsqu’elle se perd et se mélange avec celles qu’elle enfante.

« L’Alouette entama sa descente et les ampoules de Noël se révélèrent être des rangées de feux au sol. Bongi s’assit, jambes pendantes en dehors de l’hélicoptère, m’ignorant, feignant de lire L’Être et le Néant, ne daignant même pas lever la tête quand le pilote provoqua une violente embardée pour nous faire peur. Bongi tenait sa cigarette entre son index et son majeur, la paume sur la bouche, à la manière de Sartre sur la photo de la couverture. »

Si le style de George Makana Clark est riche des éléments du conte et fécondé par la tradition orale, il frappe par la précision très cinématographique des images évoquées. Le récit très réaliste est d’abord celui d’un quotidien violent – les mines, l’esclavage, le racisme, les enfants fauchés par les chauffeurs routiers, le massacre des nonnes, les hommes abattus à bout portant par l’armée – à l’intérieur duquel le poétique et le métaphysique viennent faire incursion. Une existence trop concrète et une réalité intangible se superposent mais ne s’entrechoquent pas, et le passage de scènes quasi palpables à des séquences aux échos mythologiques se fait avec un naturel qui trahit une formidable aptitude à jongler entre deux mondes juxtaposés dont l’un échappe souvent au regard de l’autre.

Le surnaturel et le mystérieux jaillissent avec facilité dans le quotidien qui s’écarte un instant pour voir surgir des hordes de garçons à cheval qui massacrent les serpents de la vallée, un dieu des chasseurs d’hippopotames, des devins qui lisent dans le sang, une cohorte d’images dont on ne sait si elles sont tirées de la légende, du rêve ou du cauchemar et qui puisent aux mannes d’un imaginaire universel et collectif. L’on ne sait alors vers quels rivages littéraires l’on a été emmenés, de quelle rivière l’on a cherché la source. Cette aisance à nous envoûter perturbe et fascine, et l’on referme le livre en se demandant à quoi l’on vient d’être exposé. Dans notre esprit reposent, entre-tissées, les différentes facettes du réel et du passé. L’on se dit que l’on vient de terminer un très beau roman.

« Les garçons turbulents se réveillaient toujours à l’aube afin de parcourir la vallée à cheval, enfonçant leurs longs bâtons recourbés dans les herbes hautes, les trous des rongeurs, les amas de détritus. Ils dormaient aux écuries avec leur monture. Depuis la fenêtre du dortoir, je les voyais revenir de la chasse, torses nus, le visage maculé de sang, leur selle croulant sous les peaux scintillantes des serpents dont les yeux semblaient encore perçants. »