Cette chronique vous est présentée dans le cadre de l’opération La Voie des indés organisée par Libly, la bibliothèque communautaire, qui propose une exploration de l’édition indépendante selon le principe un livre, une chronique.

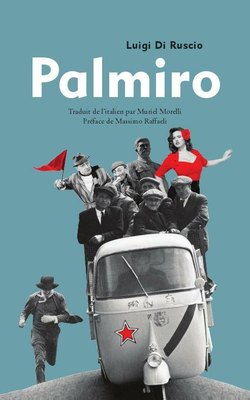

Après l’Alabama des années 30, voici une folle immersion dans l’Italie d’après-guerre empêtrée dans la naissance de la République et l’opposition quasi proverbiale entre la Démocratie Chrétienne qui règne en maître et le Parti Communiste Italien, une fresque vivante et exubérante peinte par l’étonnant Luigi Di Ruscio. Fils de maçon, né en 1930 dans ces Marches italiennes, sans le sou et sans travail, émigré plus tard à Oslo où il fut ouvrier du métal, Luigi di Ruscio croque avec vigueur le portrait d’une étourdissante galerie de personnages qui composent la section Palmiro, cellule locale du PCI, baptisée d’après Palmiro Togliatti, un héros communiste et membre fondateur du Parti.

La place du village.

« Je croisais La Rouille et je lui demandais : “Pourquoi on t’appelle La Rouille alors que tu es noir comme un corbeau ?” Il me répondait que tout ça c’était des bouffonnades, que le seul truc sérieux c’était la révolution, et le soir on allait jouer au rami chez le marchand d’or en gros. »

On les voit presque, ces hommes qui se réunissent au bistrot autour d’une partie de carte ou de billards, on les entend ces discussions animées qu’on imagine arrosées du goût fort et sucré du caffè corretto a grappa. La vie danse entre les distributions de tracts, le collage d’affiche, les réunions de la section, les petites arnaques, les promenades en vélo pour faire des photos. Les femmes sont belles, et le le « soussigné » va les voir au bordel, fait l’amour au théâtre, au cinéma et dans les champs, même si « faut dire c’est pas commode de faire l’amour sous la pluie ou dans la neige, quoique si l’amour est vraiment très grand et très romantique, c’est tout à fait possible, même par dix degrés en-dessous de zéro. » On se laisse séduire par elles aux bals populaires ou on les rencontre sur la place du village, cette place sur laquelle gravitent toujours les mêmes groupes étanches les uns aux autres, les sympathisants haut en couleurs et ceux qui sont moins sympathiques.

Il y a La Rouille, l’ancien résistant qui faisait l’estafette en se faisant passer pour cocu, Tiffon le coiffeur nain – mon favori – qui attend le grand soir de la Révolution en annotant La Théorie de l’insurrection d’Emilio Lussu, Catarina la seule femme de la section, le donneur de sang, Loccace pour qui tout est grave et qui n’enlève pas son béret, Margi qui ne veut pas parler, Sanclaro qui entasse les livres et cherche la jonction entre les faits et les pages, l’entraîneur de foot, l’illettré qui lit le journal et le poète autodidacte qui saisit ses lecteurs par le colbac. « Il y a des philosophes jamais sympathisants, des mathématiciens dilettantes jamais sympathisants, et des inventeurs anarchistes. » Luigi Di Ruscio nous remémore la guerre qui n’est pas loin derrière, les espions, les fascistes, les Allemands, et puis la libération un jour « lumineux ». La résistance a son lot d’histoires que l’on se raconte et qui m’ont rappelé celles de mes grands-pères, les petits et hauts faits qui sont devenus boutades, quand bien même ça impressionne. Évidemment, il y aussi la grand-mère, sa maison inoubliable, et sa recette pour chasser les esprits qu’elle ne livrera que sur son lit de mort. « T’en fais pas mémé, je m’en occupe des esprits. »

Le théâtre de l’Italie.

« Quand ils retirent leurs lunettes c’est comme s’ils levaient un rideau de fer : ils sont blancs comme des cadavres et racontent toujours dans les réunions qu’ils nous transmettent les salutations du parti. Et ça transmet les salutations d’un pari qui va finir à l’arrière-garde de tout si ça continue comme ça. Le culte de Staline je veux bien, mais on peut quand même pas reporter le culte sur cette armada de dirigeants avec ou sans lunettes, parce que ça serait une belle saloperie contre-révolutionnaire ! Il faut détruire la fossilisation bureaucratique du parti, si la fossilisation bureaucratique a pris le pouvoir partout il faut tout casser, avec la révolution on cassera tout, l’état bourgeois comme la fossilisation du parti, tout doit être détruit ! »

D’un côté de la place, un Parti bien immobile, engoncé dans sa bureaucratie et tenu en laisse par des fonctionnaires dirigeants qui aiment les plaintes de la jeunesse quand elles sont joliment tournées, et surtout bien cadrées. En face, l’Italie bien-pensante et dévote, la Démocratie Chrétienne et sa legge truffa, les bonnes familles et leur hypocrisie à hurler, qui « préfèrent les belles vierges Renaissance bien tranquilles » et méprisent ouvertement les jeunes filles déshonorées envoyées sur le trottoir par leurs fils qui les ont dépucelées quand elles étaient domestiques. Luigi Di Ruscio ne ravale pas sa colère, clame son amour de toutes les jolies femmes, et se moque des curés qui excommunient les communistes mais bénissent leurs maisons, pierres innocentes. D’ailleurs, ces hommes de dieux sont les premiers à accourir pour les enterrements, mieux vaut une onction in extremis qu’un cercueil recouvert d’un drapeau rouge, souvent la mère et les sœurs préfèrent.

Sans oublier le fascisme et le souvenir omniprésent des cafards noirs honnis de tous, que les Italiens viennent à peine de voir « sombrer dans le néant où il restera à jamais, indépendamment des conneries que la classe dirigeante continuera à perpétrer, à moins qu’il ne soit miraculeusement ressuscité par les Etats-Unis d’Amérique devenus spécialistes en résurrection et instauration de gouvernements improbables et monstrueux, encore plus répugnants que l’état fasciste. » Pas le droit de rigoler, avec le fascisme. Encore moins de comparer les funérailles du grand cumulateur de mandat local avec les immenses parades mussoliniennes, sous peine de se faire arrêter. Pourtant, l’imitation du Duce par Testolini est hilarante mais « le fait est qu’on rit toujours trop tard, si le peuple italien avait ri à se faire péter les côtes quand Mussolini faisait ces discours à la con il se serait épargné la catastrophe de la Seconde Guerre Mondiale. »

« Tant que je peux écrire je vivrai. »

« Il fallait absolument lire au plus vite l’article de fond de L’Unità, savoir immédiatement quelle était la ligne politique du parti pour caler mathématiquement le travail politique de la journée. »

L’antagonisme entre Démocratie Chrétienne et Parti Communiste forme une toile de fond certes colorée, mais de laquelle Luigi di Ruscio se détache singulièrement, le ton un peu moqueur et toujours prêt à défourailler l’ironie. Ils semblent bien comiques, finalement, ces partisans qui se réunissent et se divisent sans fin autour journal. Ce n’est pas comme ça qu’on la fera, la Révolution, et d’ailleurs on l’attend toujours. Luigi se gausse un peu. Lui le poète, l’amoureux, est peut-être plus libre qu’eux. Ils le savent, ceux de ses camarades qui lui imposent une séance d’autocritique à cause de ses poésies jugées trop « populistes, anarchistes et individualistes »

« Personnellement j’ai été critiqué parce que je jure comme un charretier, que je parle fort et qu’au café je m’obstine à soutenir des causes absurdes comme de raconter que Gina Lollobrigida n’a rien dans le ciboulot, et c’était comme si je calomniais Notre-Dame des pleurs. On a le droit de calomnier Notre-Dame des grâces qui malgré son nom n’accorde jamais la moindre grâce, mais pas Notre-Dame des pleurs qui elle fait plein de grâces, et sans faire de distinctions, parce qu’elle au moins elle est pas anticommuniste, la preuve son dernier miracle c’est d’avoir trouvé un boulot à un camarade sans qu’il soit obligé de renier sa foi. »

Si l’écrivain aime faire l’amour au moins autant que débattre de politique, il lit beaucoup et découpe méticuleusement les pages les plus belles. Sa révolte s’exprime dans une langue vivante, orale, et son écriture se balance de l’exubérance à la poésie. Quel choc que ces pages centrales, quelle beauté dans ce long réquisitoire glissé entre deux anecdotes ! Luigi Di Ruscio se lance corps perdu dans une véritable charge poétique et bouleverse par sa prose, sa profession de foi, sa volonté d’écrire sur l’usine, contre l’usine, d’écrire « l’ignominie de l’usine » et la lutte des classes impossible car personne ne veut la laisser faire, « quand leur grand dieu monétaire est dévalué les classes moyennes ne croient plus en rien, même pas en la Vierge, la religion est totalement impensable si le dieu monétaire ne réévalue pas. »

Moins catholique que le Pape, il est plus communiste que les communistes et s’éloigne au large de Staline, tyran et dieu vivant. « Evidemment, c’est sûr qu’à force d’aller à gauche on finit par se retrouver à droite, parce que la politique est ronde elle aussi, et il doit y avoir un point où la confusion doit être terrible, indescriptible, même pour le grand Dante Alighieri qui a pourtant magnifiquement décrit tout le bordel du monde. » Luigi Di Ruscio flirte avec l’anarchie, la belle et libre anarchie, et rêve de s’enfuir, songe à l’écrit et nous transporte par ses élans. Et je le crois quand il nous dit : « partout vous trouverez ma poésie invisible. »

Publish at Calameo or read more publications.