« Dimié Abrakasa avait quatorze ans. De petites oreilles, le cou long, et les doigts lestes et graciles d’un pickpocket. Sa grand-mère disait qu’il avait la peau couleur bois de cam. Sa mère détestait ses yeux. »

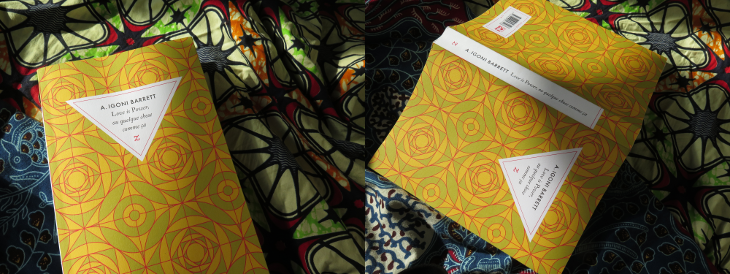

De ces phrases qu’on n’oublie pas, neuf nouvelles qui vous pénètrent et vous envoient au tapis, un bijou de traduction et une maquette hypnotique : c’est la rentrée chez Zulma.

Ici, c’est Lagos

A. Igoni Barrett nous propulse dans un Nigeria « ultra-contemporain », au centre d’une mégalopole grouillante de vie et contrastée à l’extrême, dont les neuf nouvelles du recueil tentent, comme autant de polaroids, de saisir la réalité : ici, c’est Lagos. Plus de vingt millions d’habitants, la plus grande agglomération du continent. La réputation d’une ville dangereuse. Célèbre pour sa scène musicale, son industrie cinématographique qui talonne Bollywood, et ses interminables go-slow. Au risque d’énoncer un poncif éculé, je ne peux pas m’empêcher d’évoquer le gouffre flagrant entre ce que les médias occidentaux nous montrent de l’Afrique et ce qu’écrivent les auteurs et journalistes africains contemporains. Pour parler de l’Afrique, montrez « une kalachnikov et des seins nus » ironise l’auteur kenyan Binyavanga Waikina… Mais dans Love is Power, pas de safari, ni de savane, ni de Boko Haram. Et c’est tant mieux.

Sous les coups de clavier de l’auteur défilent les bus climatisés, les cybercafés, les fraudes 419 (1), les smartphones, les séminaires sur le leadership et ces amis Facebook qui vous défriendent à la moindre incartade. Côtoyant cet univers technologique, cheminant entre les danfos jaunes qui slaloment sur les rues bondées, voilà Maa Bille dont les enfants sont dispersés à l’étranger, voilà des vendeurs de rues, des gosses qui font des paris, des jeunes femmes « au vernis couleur de Smarties » et aux postiches synthétiques, des vieilles aux pagnes en wax. Des exorciseurs issus de congrégations catholiques aux noms auréolés de flammes et de miracles, des chauffeurs qui écoutent Fela, des gamines qui dansent sur Shakira, des conférenciers qui zappent de 2pac à Kanye West. Un défilé de gens dans lesquels on pourrait reconnaître nos voisins de bus, si ce n’était la chaleur de l’air, si ce n’était la brutalité du réel et la violence du quotidien.

Comme un uppercut au sternum

Si d’emblée l’on pénètre un monde qui nous paraît familier – une vieille veuve délaissée, un lycéen accro au web et à l’argent facile –, les nouvelles centrales tranchent brutalement, nous désarçonnent par leur violence sous-jacente qui explose soudainement au visage. Pas une des figures de cet éventail de statuts économiques et sociaux n’échappe à l’implacabilité d’un monde masculin dominateur et brutal face auquel les femmes sont impuissantes. Maris volages, tyrans domestiques, policiers corrompus et brutaux, femmes collectionnées comme des trophées, prostituées violées, locataires abusées… Une violence qui vous coupe le souffle comme un uppercut au sternum, qui pourrait tuer la fiction in utero, si écrire de la fiction n’était pas le job de l’auteur.

« When I read of violence in the press (…), I don’t feel inspired to turn to fiction. That’s what I end up doing of course, because fiction is my escape as well as my job – and lucky for me I have a job that lets me express myself in any way I deem artistic. But at the moment of seeing or hearing or experiencing abuse, all I want to do is make it stop by any means. Which, more times than not, I am powerless to do. » (2)

Artistique, assurément, l’écriture de A. Igoni Barrett l’est. Preuve en est la dernière nouvelle du recueil, une plongée dans les nuits kenyanes de Nairobi, de bars de nuit en nuits d’amours déchaînées, et qui clôt magistralement le recueil, nous laissant pantois. L’auteur paraît capable d’explorer toutes les facettes des relations humaines, jouant avec l’écart entre la conscience qu’un homme a de lui et l’image qu’il offre. De cet écart naissent autant de situations terribles (lisez la nouvelle éponyme du recueil et essayez de vous en remettre) que de gags atrocement drôles comme l’histoire de ce pauvre garçon originaire de la campagne, paralysé par son haleine fétide qui l’empêche de parler à ses compagnons d’infortune. Décalage, entre l’alcoolisme haineux d’une mère et la sollicitude de son fils. Décalage, toujours, entre la « jeune Mozambicaine de quinze ans – vierge, et disponible » et l’homme qui la crée derrière l’écran. Une exploration de la désynchronisation que l’on retrouve dans le premier roman de l’auteur, Blackass, comédie de mœurs parue cet été au Royaume-Uni et dont on attend avec impatience la traduction.

Plasticité de la langue et merveilles de la traduction

« We spell like the British, but the sound, the character of our English is not the same. My understanding of Nigerian English, its hidden meanings, and the playfulness of pidgin, is as essential to my writing as I would assume American English was important to the narrative of, say, David Foster Wallace. » (3)

Dès la première nouvelle, on est frappé par la plasticité de l’écriture, par cette façon unique qu’a l’auteur de manier les registres et de sculpter la langue avec une sorte de férocité, de fureur, qui impressionne. Dans une interview donnée à Graywolf Press, A. Igoni Barrett parle de « playfulness », et l’alacrité de la langue est en effet véritablement centrale dans ce recueil marqué par la fluidité du passage de l’anglais au pidgin nigérian. Selon l’origine sociale du protagoniste ou celle de son locuteur, selon l’état de nerf, on glisse facilement de l’un à l’autre, et l’oralité, aussi réjouissante qu’impressionnante de réalisme, s’invite dans un texte par ailleurs rythmé et riche de détails. Dans une ville comme Lagos, où se côtoient 250 communautés qui parlent les 500 langues du pays, le pidgin est la lingua franca de la rue, celle que tout le monde comprend et dans laquelle tout le monde se salue, du vendeur du suya malam au business man. Le problème de ma bouche qui sent, seule nouvelle entièrement écrite dans ce broken english est un véritable exercice de style, et un défi pour le traducteur.

Sika Fakambi avait déjà été récompensée en 2014 par deux prix de la traduction (le Prix Baudelaire de la SGDL et le Prix Laure Bataillon) pour sa traduction de Notre quelque part de Nii Ayikwei Parkes (anglais ghanéen) paru également chez Zulma. Avec Love is Power, ou quelque chose comme ça, elle nous offre une traduction remarquable et réussit avec talent à transposer sur le français l’accent nigérian, se servant de son expérience béninoise de la multiplicité que peut prendre une langue.

« Adolescente, je m’émerveillais d’entendre dans la cour de mon collège-lycée, à Cotonou, toutes les formes que pouvait prendre le français dans nos bouches d’élèves venus d’un peu partout : métis aux origines diverses, jeunes “expats” français ou venus d’autre pays d’Europe, du Québec parfois, ou encore jeunes Béninois, Libanais, Syriens, Indiens… Je me souviens d’ailleurs que je m’amusais à écrire de petits textes dialogués pour essayer de capturer ces parlers “caméléons” que j’entendais autour de moi, dans la rue ou la cour de l’école, où le français populaire d’Abidjan était en vogue, mélangé au verlan qui nous arrivait des banlieues françaises et aux expressions directement calquées sur le fon de Cotonon… » (4)

Pour vous faire une idée du travail accompli et de sa qualité, je vous invite d’ailleurs à comparer la première nouvelle à sa version originale en anglais, publiée par la revue Guernica.

On ne peut que se réjouir que Laure Leroy, directrice de Zulma, ait été séduite par la traduction du premier chapitre de Notre quelque part envoyée par Sika Fakambi, et lui ait offert le projet de travailler sur le recueil d’A. Igoni Barrett. Il faut dire que Zulma ne cesse de chercher plus loin, plus profondément, des voix qu’on n’attendait pas, qui nous traversent et nous étonnent. Peu nombreuses sont les maisons d’édition qui publient encore des recueils de nouvelles, encore moins celles qui cumulent dans leur catalogue des œuvres traduites d’autant de langues que l’on ne croise pas assez souvent dans les rayons Littérature étrangère des librairies : persan, tamoul, malayalam, bengali, roumain, catalan, pour établir les prémices non exhaustives d’une liste qui s’agrandit. Pas étonnant, avec la diversité et la qualité de ces textes portés par les splendides maquettes de David Pearson, que Zulma ait en quelques années gagné le cœur des libraires et des lecteurs.

(1) « La fraude 419 (aussi appelée scam 419, ou arnaque nigériane) est une escroquerie répandue sur Internet. La dénomination 4-1-9 vient du numéro de l’article du code nigérian sanctionnant ce type de fraude. »(Wikipédia)

(2) Interview de A. Igoni Barrett par le magasine littéraire Granta.

(3) Une autre passionnante interview de l’auteur par l’éditeur Graywolf Press.

(4) Encore une interview, cette fois de Sika Fakambi dans Ouest-France.